|

记者,你好!什么是记者? 是你问“愿意吗?” 她/他说“我愿意!”

今天是11月8日 也是一年一度的 记!者!节! 在第23个中国记者节到来之际,由中共陕西省委宣传部、中共陕西省委文明办、陕西广播电视台共同主办的《三秦楷模发布厅》节目推出“记者,你好”——记者节特别节目,讲述我省优秀新闻工作者的先进事迹,激励广大新闻工作者保持人民情怀,记录伟大时代,讲好中国故事,传播中国声音。号召广大新闻工作者认真学习宣传贯彻党的二十大精神,弘扬伟大建党精神,弘扬延安精神,用心用情创作,凝聚奋进力量,推动党的二十大精神深入人心。

节目讲述了陕西日报社李本良、母家亮、张辰,陕西广电融媒体集团(台)记者秦延庆、张家玮,三秦都市报社记者姬娜,西安广播电视台记者杨晓明,宝鸡日报社记者冯军平,延安市融媒体中心记者程文军,安康广播电视台记者童慧,商洛日报社记者杨鑫等12位优秀新闻工作者的先进事迹。 节目总共分为“不忘初心”“守正创新”“踔厉奋发”三个篇章,讲述从延安时期的新闻先驱到参与党的二十大报道的新时代新闻人的奋进事迹。节目由我省“好记者讲好故事”活动中表现突出的优秀记者担任故事主讲人,他们是陕西日报传媒集团三秦都市报社记者韩博磊,陕西广电融媒体集团(台)记者耿万崇、薛嘉茜,西安广播电视台记者霍蕴熙。

陕西日报传媒集团三秦都市报社记者韩博磊

陕西广电融媒体集团(台)记者耿万崇

陕西广电融媒体集团(台)记者薛嘉茜

西安广播电视台记者霍蕴熙 延安,是中国革命的圣地、新中国的摇篮,同时,这里也是新中国新闻出版事业的发祥地。老一辈新闻工作者冒着枪林弹雨,用一张张报纸、一声声呼号,将党的声音传播到全中国乃至世界。 新闻先驱范长江先生,不顾生命安危,只身涉险深入西北采访,冒着雨雪风沙,枪林弹雨,历时10个月,行程6000余里,写出了震惊世人的《中国的西北角》。 当代新闻工作者楷模穆青,深入生活、扎根人民,这才成就了《模范工人赵占魁》和《县委书记的榜样—焦裕禄》等脍炙人口的报道。 战地记者杜鹏程,在枪炮的硝烟里,以膝盖为桌,用树枝为笔,写下了一篇篇详实的战地报告,留下了不朽的红色巨著《保卫延安》。 当年,先辈们用生命诠释信仰,践行着初心使命。今天,在新时代新征程上,新闻工作者依然信念如炬,初心如磐。 在刚刚胜利闭幕的党的二十大上,来自陕西日报社的青年摄影记者母家亮,以专业的新闻素养,敬业负责的工作态度,给与会代表们留下了极为深刻的印象。负重近二十公斤的器材设备,每天拍摄时间超过10个小时,这样高强度的工作,对记者的体能考验极大,但作为陕西日报社前方报道组里唯一的摄影记者,第一次单独承担重大盛会的报道任务,母家亮告诉自己,必须咬牙坚持下来,最重要的,是绝不能出现任何差错。

陕西日报社记者母家亮 同样是用心、用情做好报道,陕西广电融媒体集团记者张卓琳则多是从细微处着眼,讲述老百姓的生活故事。一个采访本,一根录音笔,16年来,张卓琳和同事们几乎跑遍了全省的107个县区,用一段段音频记录下了三秦儿女的奋斗历程。2022年,陕西广电融媒体集团新闻中心相继策划了《老区新貌》、《黄土地、人民情》等重点节目。接到任务的张卓琳和同事们兵分多路,奔赴陕北革命老区开展采访报道工作,从高西沟到郝家桥,回访总书记走过的地方,记录老区的新样貌。

陕西广电融媒体集团记者张卓琳 光影错落,时空跨越,从沟卯纵横的黄土高原,到雄伟壮丽的大美秦岭,未曾改变的,是新闻工作者始终坚守的那颗初心。2020年5月份,宝鸡日报社举行的了“走进巍巍大秦岭,感受中华祖脉”主题系列活动。这场历时三个月,跨越上千公里的全媒体采访活动,组织策划人,就是宝鸡日报社的社长冯军平。一场人与自然的深情对话,就此开始了。在整个采访过程中,52岁的冯军平和年轻的记者们一起,跨山水,钻密林,一直奔赴在采访第一线,他不知疲惫,用老记者敏锐的新闻嗅觉为大家挖掘出了一个又一个鲜活的新闻故事。

宝鸡日报社记者冯军平 而在脱贫攻坚、乡村振兴的报道中,新闻人也用自己的敏锐和担当,写下了一个个感人至深的故事。身高不足一米一,拄着双拐,患有脆骨病的中年男子屈万平,曾是贫困户,如今却是远近闻名的电商达人,不但年均销售额达150万元,更是带领全县近百名残疾人过上了好日子。作为延安融媒体中心学习强国学习平台主任,程文军是第一批报道屈万平奋斗故事的人之一,《“瓷娃娃”屈万平为家人撑起一片天》这篇报道,被各大媒体争相报道转载,更多的人从屈万平的身上获得了信心和力量。

延安市融媒体中心记者程文军 延安孕育了新中国的新闻事业,从清凉山传出的那一声声电波,已穿越时空,化作了新时代新闻工作的精神动力和源泉,泥泞里有我们前进的脚印,风雨中有我们同行的身影,这就是新时代的记者,不忘初心,怀揣光明,记录时代,步履不停! 《陕西日报》记者张辰,今年36岁,在他的职业生涯中,有一部不得不说的作品,那就是获得了第三十一届中国新闻奖一等奖的《杨叔的脱贫日记》。宝鸡市金台区73岁的脱贫户杨思笃的故事,是脱贫攻坚这一伟大胜利的生动写照和见证。在张辰看来,杨思笃老人脱贫日记的记录小而普通,却是组成脱贫攻坚史诗巨著中的重要篇章。小事中挖掘出大主题,平凡中挖掘出不平凡,这“一笔”正是这个时代需要的精神力量。

陕西日报社记者张辰 在西安广电中心大楼里,提起杨晓明的名字几乎无人不知。大家称他为“工作狂”,22年,杨晓明从未休过一个完整的假期,算起来他相当于比一般人多工作了3年。如今他是西安广播电视台融媒体中心主编,《你好 我的城》栏目负责人。2020年,国家广电总局将《你好 我的城》作为创新典范栏目品牌,向全国推广。而杨晓明的另一个代表作品,就是建党100周年重点文献纪录片《红星耀陕甘》。从2021年初开始,他带领西安广播电视台与央视总台联合摄制组,纵横22个市县区,行程15000余公里,奔波5个多月,采取多种创新的手法创作拍摄,终于为建党百年献上了一份属于新闻人的深情厚谊。

西安广播电视台记者杨晓明 在媒体铁军里,每一个人都是“战士”。陕西广电融媒体集团交通广播的张家玮就是其中的一朵“铿锵玫瑰”。她和战友们聚焦交通广播资讯服务报道,创新性地打造出一个移动的“空中之眼”,将路况播报升级为“3D立体模式”。建党百年之际,张家玮和同事们通过13个小时的融媒直播,向全国讲述了“初心璀璨,昂首发展新延安的故事”。制作了203条融媒体作品,在全国102家交通广播融媒端口进行播发,完成了一次有关“延安精神”的集体书写,让主旋律赢得了大流量。

陕西广电融媒体集团(台)记者张家玮 作品就是新闻人的生命,变得是新的渠道和先进的技术,不变的是“讲好中国故事”的职责。安康人民广播电台的童惠,十年磨一剑的作品——《瀛湖岸边的丰碑》,获得了第二十九届中国新闻奖。作品中的人物是西北农林科技大学教授朱平风,这位老人退休后,孤身一人定居安康瀛湖,十几年间,她用自己的专业和不懈努力,让南方果树北移三个纬度,在陕南落地生根,带动群众脱贫致富。童慧持续十年时间关注这位老人。为了掌握第一手素材,她经常住在村里,白天跟老人干活,晚上走访群众,积累了大量丰富的素材,也与老人建立了深厚的感情。2018年6月6日,朱平风老人与世长辞,童慧在悲伤之际,满含深情地创作出了《瀛湖岸边的丰碑》。如今,在融媒体改革发展的大潮中,童慧依然带领团队,研究新传播方式,尝试新节目样态,在实践中锻造出了一支讲政治、敢担当的新媒体队伍。

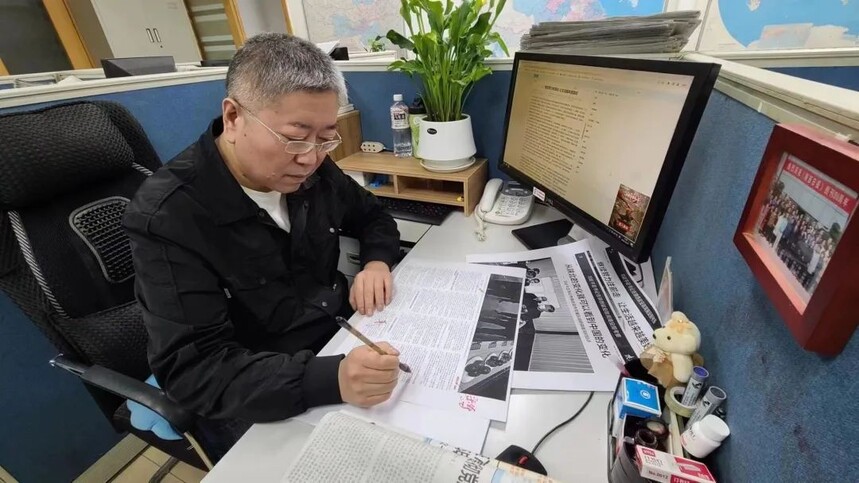

安康广播电视台记者童慧 在风起云涌,浩荡前行的全媒体时代,他们守正创新、迎难而上,与时代同行,与人民共情,为讲好新时代新征程上的中国故事而贡献力量。 56岁的李本良是全国十佳新闻校对员,陕西省五一劳动奖章获得者。到今年,他已经在《陕西日报》夜班校对岗位上奉献了36年。李本良主要负责《陕西日报》头版的校对工作,一个夜班,一万两千字左右的新闻内容,不能出一点差错。对常人而言,盯一晚上错别字或许还能忍受,但连盯36年,一万三千多天,却是超乎想象的。“万千文字眼前过,错对只在一瞬间”,李本良始终把报纸的质量当成自己的生命一样呵护。在李本良看来,要干好校对,一要极端严谨,二要耐得住寂寞,说到底就是需要非凡的敬业精神。

陕西日报社校对李本良 因为热爱所以坚持,每一个新闻人都在自己的战场用自己的方式不断奋进。37岁的商洛日报社摄影记者杨鑫,就把镜头对准了农村基层。为了拍摄商洛水灾,她在淤泥路里走了三个多小时;为了帮助乡村教师配眼镜,她多次穿梭在海拔两千多米的崎岖山路上。十年时间里,她用双脚跑遍了商洛六区一县的每一寸土地。向上向善、助人为乐是一种美德,美德内化于心外化于形,最终就会成为习惯和常态。2014年,杨鑫突然匆匆从陕西赶赴北京。她此行的目的,是为一名白血病患者捐赠自己的造血干细胞。

商洛日报社记者杨鑫 同样在新闻和公益战线上,被人们记住的,还有获得“全国最美志愿者”、陕西省优秀新闻工作者荣誉的《三秦都市报》记者姬娜。她是《三秦都市报》最年轻的首席记者,并且蝉联了十三年。曾有人问她:为什么这么拼命?她说,因为自己永远忘不了好心人资助她实现大学梦的那一刻。从大学梦到记者梦,姬娜珍视每一次难得的机会。她每年发稿超过一百万字,获得过中国新闻奖三等奖,以及41次省级各类新闻奖。当融媒体时代来临时,她又积极投入到了媒体转型的挑战当中。2015年,她创建了公益记者公众号,搭建公益帮扶平台,架起志愿者和受助者的桥梁。

三秦都市报社记者姬娜 一直坚守在新闻战线上的,还有一位咱们陕西电视荧屏上的老熟人,他就是陕西省优秀新闻工作者、陕西广电融媒体集团的记者秦延庆。从记者跑街到偏远、艰苦和危险的新闻现场,都能见到他的身影。2008年汶川地震发生的当天,秦延庆主动请缨,火速赶往地震重灾区——北川县。当秦延庆和同事在碎石瓦砾中徒步走了十多公里,看见北川县城的那一刻,严重灾情让他震惊,新闻人的职业道德告诉他:先救人。多次的重大灾害报道经历,磨砺了秦延庆不怕困难的勇气,也更加让他明白了生命的宝贵和平安的珍贵。通过媒体的力量,为人民群众提供帮助,解决实实在在的问题,是新闻人的职责和使命。这也是他策划开展“快报帮”媒体行动的初衷。从“快报帮”行动,到“车让人”倡议,从帮助一个人,到推动城市文明,涓涓细流汇成浩浩江河,点点善举集成无疆大爱。26年间,秦延庆也从一名新闻新兵成为了“久经沙场的老兵”,但他的初心从未有过丝毫改变,全心全意地守护着自己心中的新闻热土。

陕西广电融媒体集团(台)记者秦延庆 此外,节目还精心编排了《我们在现场》、《我们》两个由新闻工作者出演的情景剧,深情演绎新闻工作者牢记初心使命,忠诚履职尽责的时代风采。

陕西广电融媒体集团(台)主持人杨芳、郭子铭、小民、王旭、周轩担任本期特别节目主持人。

记者,这一称呼从诞生之日起,就注定了我们时代记录者的使命。无论手中拿的是笔、话筒、摄像机还是新媒体设备,百姓事、国家事、天下事,事事都成为了我们的关心事。脚下有泥土,心中有人民,在实现中国式现代化的新征程上,在实现第二个百年奋斗目标的浪潮中,我们要不断增强脚力、眼力、脑力,笔力,踔厉奋发,勇毅前行,在中华民族伟大复兴的时代画卷中,用忠诚和奋斗写好属于新闻工作者的人生答卷!

《三秦楷模发布厅》 记者节特别节目 将于今天(11月8日) 在陕西卫视21:10播出 11月9日 在陕西二套19:30播出 陕西都市快报微信公众号 同步直播本期节目 今天记者节 向每一位有理想、有担当的 新闻工作者 致敬! 来源:起点新闻 编辑:王晶 如有侵权 请联系删稿 |